we+の安藤北斗です。前回の林に続き、京都でのフィールドリサーチについて書いていこうと思います。2023年の春から夏にかけて、主に京都府の京丹後市や与謝野町の布づくりや糸づくりに携わる工場や組合、約10カ所を訪ねたのですが、今回のリサーチプロジェクトのひとつの成果として、10月5日(木)から京都の堀川新文化ビルヂングのギャラリーNEAUTRALで、「KYOTO ITO ITO Exploring Tango Threads−理想の糸を求めて」展を開催することになりました。この原稿を書いている9月中旬はまさにリサーチをまとめる作業のまっただ中ですが、現地でのあれこれを思い出しながら、サイドエピソードとしてまとめてみます。

京丹後の風景。のどかな田園が広がる

色糸で模様を織り込む「縫取(ぬいとり)」の専門店、柴田織物

まずは柴田織物。京都府の北に位置する与謝野町の中心にほど近い場所で事業を営んでいます。個人的な経験上、織物の職人さんは寡黙な方か、おしゃべり好きな方に分かれるのですが、2代目となる代表の柴田祐史さんは圧倒的に後者のタイプ。明朗闊達で、とにかくお話が止まりません。部屋に上がるなり、怒涛のごとく柴田さんのプレゼンテーションが始まりました。

挨拶を済ませた途端に柴田祐史さんの熱い説明が始まった

柴田織物は縫取(ぬいとり)ちりめんの専門店として、細かい模様を表現するための色糸を緯糸(よこいと)として使用し、着物の生地のなかでも最もグレードの高い生地を生産しています。「シルクは大昔から研究されているが、時代に合わせたシルクのあり方を自主的に研究していかなくてはならない」と、ご自身でさまざまな実験を行っており、そのサンプルを見せていただきました。どれも色彩豊かで、柄の表現は細かく、手触りもなめらかです。

縫取ちりめんは、どの生地も視覚のみならず触覚でも楽しめる

圧巻だったのは、その後に移動した作業場の姿かたちです。もともと自宅の一部に織機を置き作業していたそうですが、柴田さんの代に代わり、新しい織機を導入することからスペースが必要になり、ご自身で増改築を繰り返したそうです。無理やり壁を取っ払い、床をはがしスペースをつくったため、お世辞にも計画性が高いとは言えません。織機の真隣に奥ゆかしい柄のふすまがそびえ立ち、さらにそのふすまを開けると別の織機が登場する。床のレベルもなんだか怪しい。さながら脱構築的な建築かと思わざるを得ない、迷路とアスレチックをかけ合わせた混沌とした空間が広がっていました。途中トイレをお借りしたら、戻れなくなってしまい途方にくれたほどです(柴田さんのお母様と鉢合わせ、ご案内いただき無事に戻れましたが)。

やろうと思ってもなかなかできない、ユニークな間取りの作業場

インタビューを進めると、柴田さんの織機への造詣の深さも見えてきました。一般的に布づくりに携わる小中規模の工場では、数十年前に生産されたアナログな織機を自らメンテナンスしながら使っています。毎朝織機に油をさすことから1日が始まるので、どの工房に伺っても、油のにおいがします。柴田さんはそんな職人さんのなかでもトップクラスに織機に詳しく、ご自身で機械を改造し、どんどん理想の設定に調整しています。曰く、「織物業は機械と算数だ」とのこと。ツナギを着た柴田さんはまさに機械屋さんのような佇まいです。

ツナギがとにかくお似合い

とにかくエネルギッシュでパワフル。情熱的に次から次へと新しい布づくりやテキスタイルのビジネスにチャレンジする柴田さん。話の終わりには、所狭しと並べられた織機とふすま、床の段差に囲まれながら、これから機屋(はたや)が生き残るすべとして「自己プロデュースと、外貨口座をつくって積極的に海外のプロジェクトを受注すべき」と力説。これからのご活躍が楽しみなおひとりです。

貝殻を糸にして生地に織り込む、民谷螺鈿

京都府の日本海側に面する京丹後市。海からクルマで10分ほどの場所に民谷螺鈿(たみや・らでん)の工房はあります。民谷螺鈿が得意とするのは、独自に研究開発し完成させた螺鈿織です。螺鈿織は西陣の伝統的織技法である引箔(ひきはく)を応用したもので、貝殻の真珠層を糸にし、緯糸として生地に織り込んだ織物です。和紙に薄くスライスした貝殻を手作業で貼り、後述の中島裁断所で1mm以下まで均一に細切りに。そうしてつくられた貝殻糸を、民谷螺鈿で織り上げ生地に仕立てます。使用される貝は主にニュージーランド産やメキシコ産のアワビ。それぞれ青味が強かったり、透明感があったり、産地によって質感が異なります。近年では螺鈿織技術を活用し、木や革、漆などと糸を組み合わせ、新しい表現方法も探っており、世界中の有名メゾンからも声がかかるそうです。

貝殻を一枚一枚丁寧に和紙に貼る

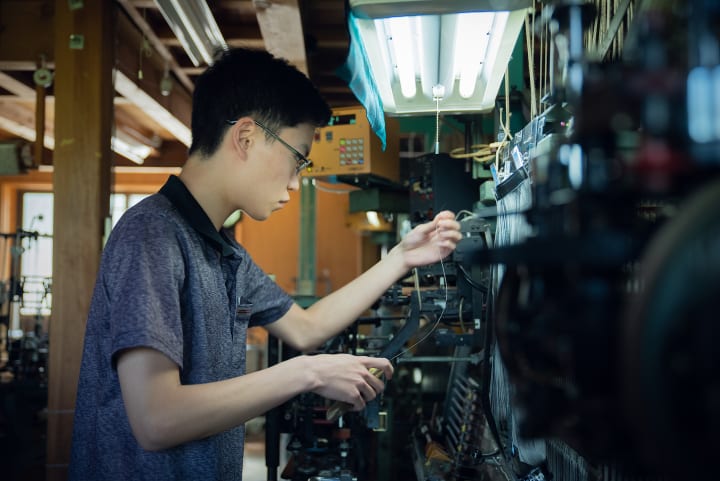

通常、織物を織る際は、緯糸を通すシャトルと呼ばれる道具を織機に組み込み機械的に飛ばしますが、貝殻糸の場合、その全長は、一般的に30cm〜45cmです。 したがって、自動的に織機で織ることができず、一本一本を手作業で織る必要があります。裁断された貝殻糸を丁寧につまみ出し、小さな杼(ひ)に片側を挟み、柄が合うよう順序よく、かつ表と裏がひっくり返らないように、慎重に糸を通していきます。若い職人さんが集中して作業を進めているのですが、一日やって数10cmほどしか織ることができません。もし一般の人がトライしても集中力の限界と腰への負担によっておそらく10分ももたないことは確実です。信じられないくらいの根気と集中力が要求される作業です。

若き職人さん。神経を研ぎ澄ませ手作業で織る

貝殻糸の主な材料は前述の通り、アワビなどの貝殻。柄は海の波紋に似ていて、そのパターンは水のゆらぎを感じさせます。「海の煌めきを織物に」と、先代が開発した技術を現代に昇華させる代表の民谷共路さん。近年の地球温暖化の影響のせいか、質の高い貝殻がどんどん減ってきており、仕事上の身近なところでも環境に対する問題を切に感じるようになってきているそうです。

代表の民谷共路さん。「質の高い貝殻がどんどん減ってきている」と語ります

西陣の特徴のひとつ「引箔(ひきはく)」を裁断する、中島裁断所

民谷螺鈿で製作した貝殻を貼り付けた和紙をカットするのは中島裁断所。引箔の裁断を生業にしています。京都市内に工場を構えていますが、その外観は極めて京都らしく、建ぺい率が90%を超えるのではないかと思われる建物。間口はひじょうに狭いのですが、いったん建屋に入ってしまえば、徐々に天井が高くなり、奥行きは20mはありそうです。

横長のポーチ灯のようなものが表札になっている

玄関には配送用の大きな箱があり、「民谷螺鈿↔︎中島裁断所」と書かれています。民谷螺鈿とはよくお仕事をされているようで、配送業者がダイレクト便で運んでくださるそうです。部屋の中には大きな刃(ギロチンと呼ばれるらしいです)を持つ機械が3台設置され、均一に細切りにして糸をつくります。しかし、糸といっても素材は紙で、撚られていません。一般的に想像する糸は撚られているものですが、これも糸の一種です。

ギロチン。刃は特注でオーダーしているとのこと

裁断方法は極めてアナログで、貝殻を貼った和紙を紙で挟み込み、カットする際にずれが出ないよう、天井と紙を載せた台にちょうどいい長さの竹を、棒高跳びの棒のようにしならせてはめ込み、テンションを張ります。そして台が動きだすと、刃物がリズムよく上下しはじめ、貝殻を貼った和紙が切られていきます。蕎麦を大きな包丁で切っている様子をイメージしていただくとわかりやすいかもしれませんが、この工場では、包丁は固定されており、まな板が巨大なシャフトによって動き、裁断するイメージです。

裁断された糸。和紙を細かく裁断したもので、多くの人がイメージする糸とは違う

リサーチで訪れた場所のほとんどは、住居と作業場が一体化しており、長年その土地に根を下ろし事業を行っていました。事務作業をするスペースには職人さんの子どものものであろう、おもちゃやぬいぐるみがたくさん置いてあったり、キャラクターのシールが机に貼ってあったり、隣接する台所から晩御飯のにおいも感じられたり。なんとも和やかでほっこりとした気分にさせられます。ものづくりと暮らしが密接につながっていることを肌で感じ取ることのできるリサーチ。まだまだ続きます。![]()