INTERVIEW | 展覧会

2024.04.05 15:21

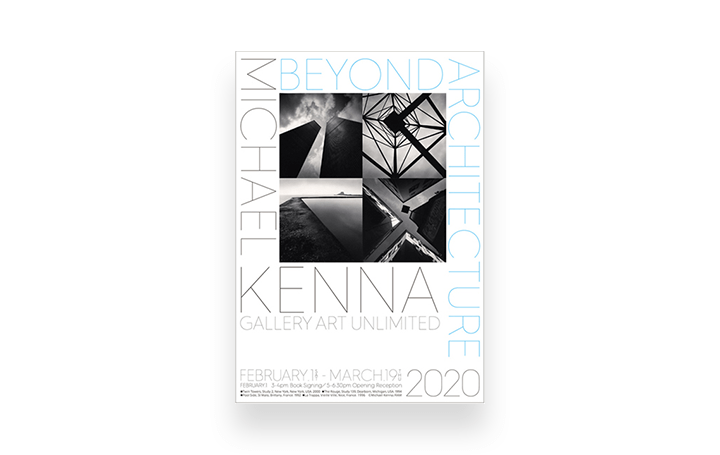

ギャラリー・アートアンリミテッドで自作を見るマイケル・ケンナ。Photo by Kazufumi Nakamura

There is no soul in sight.(見渡す限り、人っ子ひとりいなかった)という英語の授業で学んだ基本構文を、マイケル・ケンナの作品を見ると思い出す。人の姿はない、モノクロームの世界。映し出されるものは樹木、水の流れ、雪、雲、鳥または人がつくり出した庭園や建築物。人っ子ひとりいないが、その風景はからっぽなのではなく、soul(霊魂)が漂っている。There is soul in sight.とでもいうべきか、パーンと張りつめた独特の世界。

マイケル・ケンナはデジタルカメラを使わず、自身でフィルムをプリントする風景写真の世界的な第一人者だ。作家活動が半世紀を超えた2024年、「日本」をテーマにした巡回展が、4月の東京を皮切りに、ロサンゼルス、ロンドンの3都市で開催される。展覧会のタイトルは、「JAPAN/ A Love Story 100 Photographs by Michael Kenna」。日本の風景に関する百の恋愛物語が展示される。展覧会前に来日したケンナに聞いた。

Hyomon, Study 1, Kussharo Lake, Hokkaido 2020 ©Michael Kenna

――あなたの写真にはピンと張りつめたような静寂を感じます。これだけ静けさを表現できる、ということは逆に音に対して非常に敏感な人なのではないかと想像していました。音楽はお好きですか?

私の写真を見てどう感じるかというのは人それぞれ。しかし、確かに私の写真は「静か」だね。

私が育ち、教育を受けたのは、イングランド北西部のウィドネスとアップホーランドというリヴァプールに近い場所だった。ビートルズがすぐ近くでロックンロールの歴史をつくっていた頃、私はカソリックの神学校の生徒だった。聖歌隊でラテン語の詩篇や讃美歌を歌っていたよ。その当時は午後7時から午前7時まで、1日の半分の夜の時間は、話をしてはいけなかった。そんな生活を7年間続けていたので、沈黙というのは私にとって特別なものではないんです。

好みの音楽でいえば70年代にジェネシス、ピンク・フロイドやプロコル・ハルムなどのイギリスのバンドに出会った。それからオペラ。80年代に私はイギリスからサンフランシスコに移ったんだけど、そのときから今に至るまでパヴァロッティは大好きだ。

現在私の家とスタジオでは、アデル、エド・シーラン、シャー・ルク・カーン、スノウ・パトロール、U2 、デヴィッド・ボウイ、グレゴリオ聖歌のどれかがいつもかかってるよ。でも実は日本でカラオケを歌うときは石原裕次郎がおはこですよ。

Sadakichi’s Docks, Otaru, Hokkaido 2012 ©Michael Kenna

――風景の中に人の姿が入り込むと、美しくないと感じますか?

実際のところ、写真を撮るとき人がいると気が散ってしまうんだ。でも私はワーナー・ビショフの雪の中を歩く修道士の写真が好きだし、マリオ・ジャコメッリの神学生が雪玉を投げ合っている写真は、自分のスタジオの壁にかけてある。人がいる風景はとても美しいものだと思う。巨匠の作品には人の姿が映っている傑作がたくさんある。

写真に人間を登場させないのは、私の限界なのかもしれないけれど、しかし不在の存在(the presence of absence)というのは私の作品には不可欠な面なんだ。人を撮るということは私は滅多にしないんだけれど、人の記憶や痕跡は探している。よく演劇にたとえるんだけど、何もない舞台というのはこれから何が起こるのか、何が起こったのかということを想像させるだろう?

Dancing Trees, Kussharo Lake, Hokkaido 2020 ©Michael Kenna

――被写体、つまりあなたが撮る対象物の何に魅力を感じているのでしょうか?

私の興味の中心は関係性にある。50年に及ぶ私の仕事は、地球上の自然のなかに人間が置くものと 、大地の有機的な要素との関係性にある、といえると思う。もし地球が生きているとすれば、理論的にはすべてのものは生きていることになる。学生時代に論文を書かなくてはならなくて、ハイゼンベルクの不確定性原理を知ったんだが、はっとしたね。ものすごく奥深いものを感じた。「見る者」は「見る物」によって変化し、影響を受けるんだ。そこにエネルギーの交換がある。例えば富士山を撮っていれば、富士山から影響を受けるが、その富士山も私から何らかの影響を受けるということ。そのことをすごく感じる。

Red Crown Crane Feeding, Tsurui, Hokkaido 2005 ©Michael Kenna

――今回の展覧会は日本の風景がモティーフとなっていますが、他の国と比べて何か違いとか特徴はあるのでしょうか?

ひとつひとつの国や個人はそれぞれユニークだ。だからあまり比較しようと思わなけれど、日本の国土は神秘的で素晴らしい魅力がある。水と大地の間に偏在する相互作用や絶え間なく変わっていく季節や空。大地に歴史を感じることができる。

どこにでもある鳥居に象徴されるように、土地に対して敬意、畏敬、尊敬の念がある。そして同時に危険も孕んでいる。台風、地震、津波が起こることもあるよね。土地が生きていてパワフルで、ひとつひとつの要素が強い。そして津々浦々に物語がある。

私が日本を撮り始めたのは1987年のことで、それから何度も同じ場所を訪ねている。新しいものに会うよりは古い友人を訪ねたい。初対面の人との会話とは違って、だんだんと深い会話ができるようになっていくから。同じ場所がどのように変わったのか、1度より2度、2度より3度と見ることによってより深い関係を築くことができるだろう? それが写真にも反映されているといいと思っているんだ。

Winter Seascape, Wakkanai, Hokkaido 2004 ©Michael Kenna

――現在のようにデジタル技術が進むと、画像を簡単に修正でき、写真と絵の違いがだんだん不明瞭になってきます。2度と撮ることができない一瞬を切りとる、というのが写真の醍醐味だったわけですが、AIなどが発達する今、写真というメディアについてはどのようにお考えですか?

デジタル革命が始まった当初から、写真がリアリティとの接点を失ってしまうのではないかと思っていた。そしてそれが実際にそうなってしまった。私たちは今、何も確信することができない。ニュース記事と同じだね。デジタルは日々進歩し利口になっていき、写真のまったく新しい世界を切り拓いたし、そこにはより多くの人が近づくことができるようになった。それはすごいことだよ。

ただし私に限っていえば、長い旅の末に、暗室で我慢に我慢を重ねてプリントしなくてはならないアナログ写真の方がいまだに好きだね。

――写真家を目指している若い世代に対して何かアドバイスなどはありませんか?

現代はタフな時代だよね。私の時代は写真の技術や現像の方法を覚えるだけで3年、とまとまった時間がかかったけど、今はそんな必要はなくなった。20年前とは、今ではいろいろなものが変わったが、とりわけ写真の世界の変化は大きい。現代では音楽家になるのも舞踏家になるのも小説家になるのでも、いろいろな可能性があると思う。しかしなにより問題なのは、それで食べていけるかどうかということだよね。私の場合ラッキーだったからね。

――だからこそあなたのように商業的にも社会的にも成功している写真家に、その秘訣を聞きたかったのですが。

それがね、まあ、こういう質問をされると、必ずいつもみんなに言っているんだけど、まずどんな可能性にもかけてみること。それと運と努力(Hard work and good luck!)としか答えようがないんだよ。(文/AXIS 辻村亮子)![]()

Photo by Kazufumi Nakamura

Michael Kenna マイケル・ケンナ/ 1953年 英国ランカシャー生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・プリンティングで学び、卒業後、米国西海岸に拠点を移す。現在シアトル在住。2019年に45周年記念写真展を東京都写真美術館で開催。22年にはフランス政府から芸術文化勲章「オフィシエ」を授与された。作品はヴィクトリア&アルバート博物館、フランス国立図書館、サンフランシスコ近代美術館、東京都写真美術館などに収められている。

JAPAN / A Love Story 100 Photographs by Michael Kenna

- 会場

- 代官山ヒルサイドフォーラム

- 住所

- 〒150−0033東京都渋谷区猿楽町18-8

- 会期

- 2024年4月17日(水)~5月5日(日)

- 時間

- 11:00~18:00(入館は閉館の30分前まで。最終日は16:30最終入館、17:00閉館)

- 入場料

- 無料

- お問い合わせ

- 050-5541-8600(ハローダイヤル 全日9:00〜20:00

- 公式サイト

- https://www.peterfetterman.com/japanalovestory/

- サイン会

- 2024年4月20日(土)15:00〜18:00(会場で書籍を購入した人のみ受付。最終受付17:30予定)