REPORT | インテリア / 見本市・展示会

2025.10.28 15:23

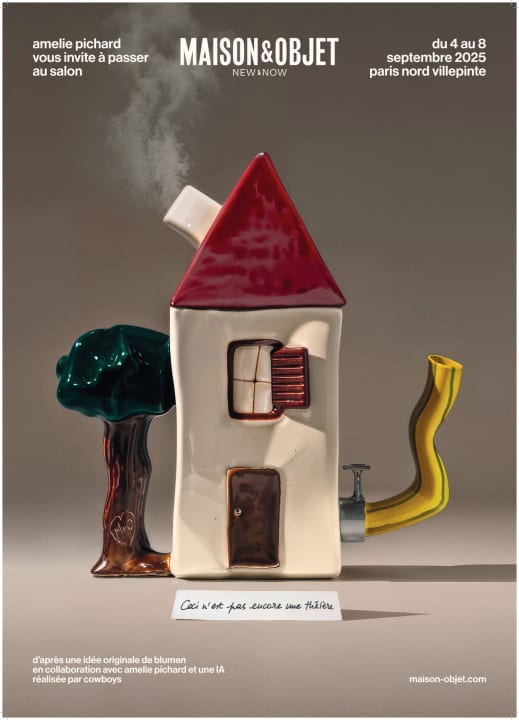

アメリ・ピシャールのインスタレーション「WELCOME HOME–An Open House, Open to All」。©Anne-Emmanuelle Thion

1994年の創設以来、インテリア、デザイン、ライフスタイル分野の国際的なコミュニティを牽引してきた国際インテリア見本市「メゾン・エ・オブジェ」(主催:SAFI フランス工芸家組合とRXフランスの系列会社)。年2回の開催で知られる本展は、今年9月4日から8日にかけて開かれ、大規模な会場編成を打ち出したことで話題となった。

9月展には、58カ国から2,125ブランドが参加し、そのうち626社が新規出展という記録を更新。内訳はフランスブランド974社、海外ブランド1,151社。参加国の上位はフランス、ベルギー、イタリア、ドイツ、オランダで、欧州勢の存在感が目立った。実来場者数は51,500人、うち10,400人を初来場者が占めた。

創造性と産業的・職人的精度の対話から新たな作品を生み出すフランスの新鋭ブランドAA[nd](エンド)。最新の「Manufacto」コレクションでは、若手デザイナーをフランス北部の工房に招き、金属加工の技術を体験させた。そこで培われた知見は、ロバン・ブルジョワ(写真左、©Robin Bourgeois)、ドッペル・スタジオ(写真右、©Döppel Studio)、ティモテ・ミオンによる独創的な作品として結実。素材やデザインの規範を探求しつつ、ブランドのクラフトマンシップに敬意を示した、すべての工程をフランス国内で行ったメイド・イン・フランスとして完成。

メゾン・エ・オブジェは将来的にも年2回開催される必要があるのだろうか。これは、見本市の多くが年1回の開催であることから、以前からインテリア業界関係者の間で議論されてきたテーマのひとつだ。メゾン・エ・オブジェは、その問いに応えるべく、9月展で会場構成を大きく見直し、従来の7ホールから4ホールに集約させた。これはメーカーやデザイナー、バイヤー、リテーラーが効率的に出会えるように会場の動線をシンプルにし、新たな発見やビジネスチャンスを創出することが狙いだ。年2回の開催が来場者にそれぞれ異なる発見、体験を生み出すことを企図しているのだろう。

展示は「Cook & Share」「Decor & Design」「Craft – métiers d’art」「Fragrance & Wellness」「Fashion & Accessories」「Gift & Play」の6つのカテゴリーに整理された。さらに、新進気鋭の才能を前面に押し出した「Design District」や「Rising Talent Awards」エリアへの注目度がより高まった。

これらを体現させる取り組みとして掲げられたテーマは、「再生」。その展示のアートディレクションを担ったのが、バッグや靴をデザインし、大胆かつ遊び心のあるクリエイターとして知られるアメリ・ピシャール。彼女がインスタレーションを手がけた「WELCOME HOME–An Open House, Open to All」の150㎡の空間では、玄関から直結する寝室のベッド、椅子の高さが揃わないダイニングテーブル、浴室中央に設置されたオブジェのようなトイレなど、機能性から解放されたレイアウトが提示された。床から壁面の各所に、吸いかけのタバコのセラミック、消えたばかりのろうそく、レース編みの下着といった300点にのぼるオブジェが、それぞれ物語の登場人物のように配置され、生活シーンをアートとして描いていた。

「WELCOME HOME–An Open House, Open to All」の内観と外観。WELCOME HOMEの文字はピシャール自身が描いた。©Anne-Emmanuelle Thion

オブジェには、若手クリエイターによる作品が多く選ばれていたことも特徴のひとつだ。オフィシャルイメージに起用された陶芸家、ブルーメンによる「ティーポットハウス」も、ほかの300点と同じように空間に配されていたが、それは素材と質感、さらにはハンドメイドの大切さを伝えるピシャールの考えを示していた。「住む人の感性や成長に伴って、生き物のように変化する、未完成の空間が住まいである」とピシャールは考える。

さらに、ホール5Aの中心に設置された「Design District」は、現代デザインのビジョンを体現させるエリアで、初出展を含む60のブランドが展示された。そのアートディレクションは、パリ近郊出身のデザイナーチームであるホールハウス(Hall Haus)が担当。彼らは没入型のシナリオ演出によって、自らの限定品の家具コレクションを展示した。

60の新鋭ブランドを集結させる「Design District」のアートディレクションを担ったホールハウス(Hall Haus)。メンバーは、Abdoulaye Niang、Sammy Bernoussi、Teddy Sanches、Zakari Boukhari。彼らがデザインしたスツール、ベンチ、書棚も紹介された。写真上©Anne-Emmanuelle Thion、写真下©Kaoru Urata

恒例の「Rising Talent Awards」では、ドイツに焦点を当て、6つの新鋭スタジオを選出。インダストリアルデザインとクラフトの融合から、完成度の高いプロトタイプに至るまで、機能性と創造性を兼ね備えた多彩な表現を提示。次世代デザインの可能性と方向性を示す場となった。

マリア・ルイーズ・シュタインは、ベルリンを拠点に活動するデザイナー。変化する空間や生活に柔軟に対応できるモジュール式の家具を提案。美しさもさることながら、循環性や持続可能性を意識し、時間が経っても機能的・感情的に意味を持ち続ける作品を生み出している。©Anne-Emmanuelle Thion

ベルリンを拠点に活動するインダストリアルデザイナー、モリッツ・ヴァルター。写真右は分散型電気暖房の新しい可能性を提案する「Hotspot」。広範囲を暖めるヒートパネルと、体の近くで熱を伝えるモジュール式の蓄熱ユニットで構成され、住環境に自然に溶け込むデザインとした。写真左©Kaoru Urata、写真右©Moritz Walter

新素材や革新的な生産手法への探究心を育むフリードリヒ・ゲルラッハ。細菌の成長から積層造形まで、多様なプロセスを取り込みながら、科学的な洞察と触覚的なデザインを融合させ、生産そのものを「物語」としてオブジェクトに刻み込む。

メゾン・エ・オブジェ、パリデザインウィーク、MOMの最高責任者であるフィリップ・ドゥロームは、厳しい経済環境下でもメゾン・エ・オブジェとパリデザインウィークが戦略市場で成果を上げ、年間を通じてバイヤーとメーカーを結びつけることのできる独自のデジタルサービス「MOM(Maison&Objet and More)」によって業界に活力をもたらすことができたと強調。さらにパリデザインウィークを通じて、パリが現代創造の中心地であることを改めて示したと総括した。

写真左は、アウトドア向けスチールチューブ家具コレクション「Viaducs」。Nelson Alves(ネルソン・アルヴェス)とMaxence Boisseau(マクサンス・ボワソ)が率いるStudio At-onceによるデザイン。公共空間向けに設計された椅子、スツール、ベンチ、テーブルは高さやカラーのバリエーションも豊富。また、写真右はポルトガル発の陶芸ブランド「クララヴァル」。音楽や自然の音をアルゴリズムで立体化し、スリップキャスト成形で陶器として具現化する。©Kaoru Urata

2026年1月15日〜19日に開催される次回のテーマは「Past reveals Future(過去が未来を映し出す)」。卓越した伝統技術と現代的な革新を融合させる出展者が7つのホールに集結し、トレンド観測エリア「What’s New」も新メンバーを加えて復活するという。

「Designer of the Year」には、ニューヨークとパリを拠点に活動するハリー・ヌリエフが選ばれた。彼は、プレタポルテやラグジュアリーブランドとのコラボレーションでも知られ、過剰さに溢れる現代世界のなかで、既存のものや空間の本質を見出す独自の手法「トランスフォーミズム(Transformism)」を提唱する。ただし、この手法が真に革新的なものなのか、それとも外見やコンセプトにとどまるものなのかは、1月展で検証されるだろう。

後編ではパリデザインウィークについてお届けする。![]()